発達障害の子どもが苦手な事のひとつが、見通しを立てること。

「次に何が起きるかわからない」、「この先に何がくるのかわからない」という不安から、パニックや癇癪につながることもあります。

そんなときの支援策として有効なのが、絵カードや見通しノートを使って視覚的にサポートするという方法です。

視覚への情報を加えてあげると、見通しが立ちやすくなるため、子供にとって過ごしやすい環境が整っていきます。

絵カードには、イラストをダウンロードして自分で作成するもの、スマホやタブレット上で使えるもの、完成品として書店やネットで販売されているものなどがあります。

この記事では、絵カードの簡単な作成方法、おすすめの絵カードアプリやネットで購入できるカード等をご紹介しています。

実際に絵カードを使って有効だった事例もいくつか紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

- 1. 一番簡単な絵カードの作り方と手作り以外の選択肢

- 1.1. 自分で作る!一番簡単な絵カードの作り方

- 1.1.1. 絵カードを作る手順

- 1.1.2. 手書きでイラストを描くときのポイント

- 1.1.3. 自分で描けない!という方へ

- 1.2. すぐに使える!市販の絵カード

- 1.2.1. アドプラスオリジナル絵カード

- 1.2.2. PriPri発達支援絵カードシリーズ

- 1.2.3. ソーシャルスキルトレーニング絵カード

- 1.3. 外出先で使える!スマホアプリ

- 1.3.1. えこみゅ(LITALICO)

- 1.3.2. コバリテ・コミュニケーション(古林療育技術研究所)

- 2. 保護者が絵カードを使うときの注意点

- 2.1. 嫌がったら無理強いしない

- 2.2. 子供の好みに合わせよう

- 3. なぜ発達障害の子に視覚支援が有効なのか

- 4. 視覚支援を使う場面とその効果の具体例

- 4.1. 【事例1】初めての場所でも次の部屋に怖がらず移動できた(5歳)

- 4.2. 【事例2】見通しカードで夏休みの学童保育も笑顔で過ごせた(小1)

- 4.3. 【事例3】1日の流れを理解し授業中に落ち着きをなくすことがなくなった(小1)

- 5. 絵カードの使い方と一緒に、発達に凸凹のある子への支援について広く学びたい方へ

- 6. まとめ

一番簡単な絵カードの作り方と手作り以外の選択肢

絵カードが視覚支援に効果的だと分かっていても、準備するものが多いとハードルが上がってしまいますよね。

ここでは、ラミネーターなどの機械を使わない、一番簡単な絵カードの作り方をお伝えします。手作り以外の選択肢として、アプリや市販の絵カードもご紹介しますので、あわせて参考にしてください。

自分で作る!一番簡単な絵カードの作り方

今回は、名刺サイズの絵カードの作り方をご紹介します。ご自身で欲しいサイズがある場合は、同じ材料でサイズを変えて作ってみてください。

絵カードを作る手順

用意するもの

- 素材(写真、イラスト)

- 用紙

- 手で貼れるラミネート

*あるといいもの

- マグネット

- ホワイトボード

<作り方>

- 名刺カードを切り取り、イラストを描く

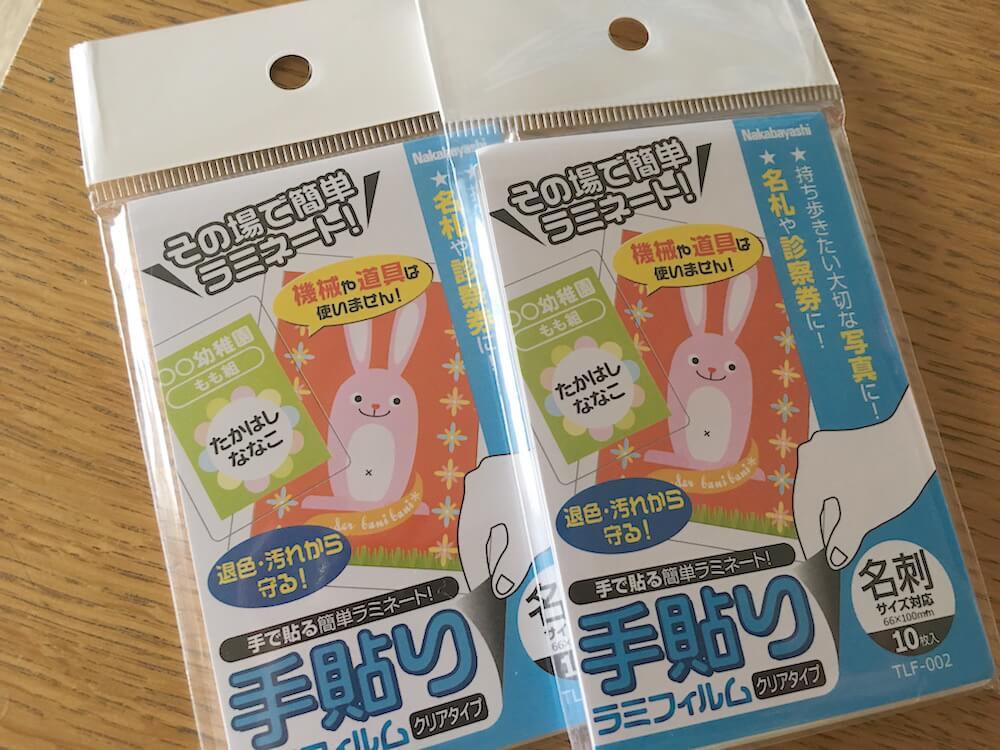

- 手で貼れるラミネートでコーティングする

手順はこれだけ。

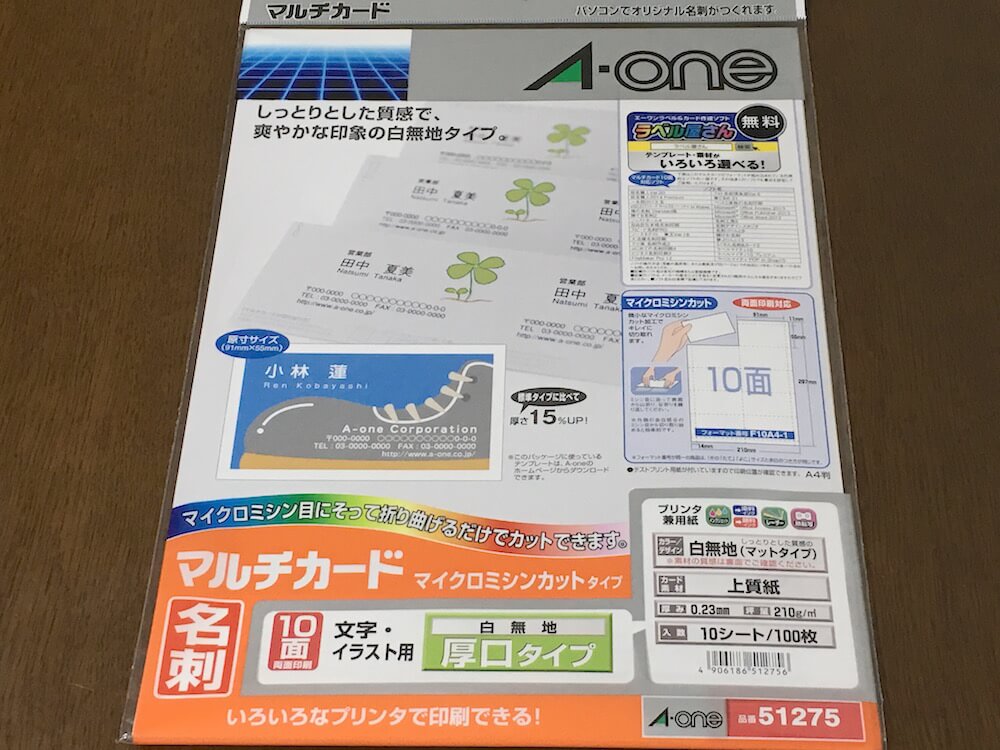

名刺カードはこちらを使いましたが、同様のものであれば大丈夫です。

ラミネート加工は、手で貼れるタイプを使います。機械をセットする手間もいらず、簡単です。

フィルムは100円ショップでも売っていますが、品質に差があるようです。購入する際は口コミなどを参考に、長持ちしそうな商品を選ぶと良いと思います。

毎日の予定が入れ替わるときは、カードの裏にマグネットを貼って、ホワイトボード上で使ってみましょう。マグネット付きで使うと、順番の入れ替えも簡単にできます。

ホワイトボードにペタっと貼るだけで、カードの収納にも困らず、紛失も防げますね。

手書きでイラストを描くときのポイント

絵を描くときは、情報を多くしすぎないことが一番大切なポイントです。

子どもの好みにもよりますが、分かりやすくてシンプルなイラストや文字を描いてみてください。

発達障害の子どもは、絵の中にノイズが多いと混乱します。

例えば、「タオル」を伝えるために、タオルの他にタオルを持っている女の子を描いたとしましょう。子どもはそのカードがタオルを指すのか、女の子を指すのか、分からなくなってしまいます。

あくまでも「分かりやすく」「シンプルに」がポイントです!

自分で描けない!という方へ

「絵が描けない」「描くのが大変」というときは、ダウンロードしたイラストを印刷する方法がおすすめです。

古林療育研究所が運営している「絵カードメーカー」というWEBページでは、たくさんのダウンロード素材を提供してくれています。絵カードは3種類のサイズから選べ、パソコンからでもスマホからでもダウンロードして印刷できます。

他にも、例えば「子ども 食事 イラスト」などのワードで検索すると、たくさんの素材が見つかります。フリー素材などをうまく利用して作ってみてください。

ラミネフィルムにはサイズが色々とありますから、例えば「写真をそのまま絵カードにしたい」というときは、写真と同じサイズ(L版など)のフィルムを使う方法もありますね。

すぐに使える!市販の絵カード

「手作りする時間がなかなか取れない」「今すぐ欲しい!」という場合は、市販の絵カードも検討してみるとよいでしょう。比較的安価で、おすすめのものを3つご紹介します。

アドプラスオリジナル絵カード

「ごはん」「着替え」「リュック」「連絡帳」等、日常生活で使えそうな名刺サイズの絵カードセット。別売りで専用のスケジュールポケットも購入できます。

絵カードは108種類あり、全部で122枚。商品紹介ページにカードの内容が全て載っていますので、確認してみてくださいね。

PriPri発達支援絵カードシリーズ

PripPriシリーズは保育者向けの出版物ですが、こちらの絵カードは保護者でも使いやすそうなものがあります。

絵カードは「食事・トイレ」「着替え」「気持ち」のように、テーマごとに分かれているため、家庭で必要なテーマを選んで使えますね。シリーズ毎に60枚の絵カードが用意され、1テーマ2,200円です。

カードの裏面には、「できたね」といった絵があり、子供が達成感を味わえるような作りになっています。イラストも可愛らしいです。各紹介ページで絵カードの種類が確認できます。

ソーシャルスキルトレーニング絵カード

こちらは絵カードそのものではなく、絵カードを使用した事例集(2,530円)です。「ソーシャルスキルトレーニング絵カード」という絵カードが全部で15シリーズあり、その使い方をまとめた書籍になります。

この絵カードは1セット4,180円するので、全部そろえるのは大変です。

ですので、まずは事例集で使用方法や内容を確認し、お子さまの苦手と合致したものがあったらカードを買ってみると良いでしょう。内容は、中高生にも対応しています。

外出先で使える!スマホアプリ

絵カードは温かみがあり、子どもが自分で取って使え、とてもよい素材です。しかし、外出先で使うのはとても大変。

荷物は増えるし、「この場面ではあのカードが欲しい」と思っても、道端や電車のホーム、お店の中などで、すぐに探し出せるものではありません。

その悩みを解決してくれるのが、スマホアプリです。

スマホアプリなら、欲しいカードをすぐに出すことができます。最近のスマホは画面が大きいので、子どもでも見やすくて使いやすいと思います。

無料で使えるアプリを2つご紹介しますので、ご家庭のニーズに合っているか、試してみてはいかがでしょうか。

えこみゅ(LITALICO)

気持ちを伝えるカードアプリ「えこみゅ」は、リタリコの学習教室で実際に使われていた絵カードを、アプリにしたものです。

現在用意されている絵カードは、200種類。全てに簡単な文字表記と音声がついており、並べたカードを読み上げてくれます。手持ちの画像でオリジナルのカードを作ることもできます。

コバリテ・コミュニケーション(古林療育技術研究所)

自閉症向け「行動支援ボード」を古くから開発している企業のアプリです。

えこみゅと同じように、文字表記と音声のついた絵カードが用意されています。こちらはイラストの種類が350以上ととても豊富な上に、カードの文字を編集する機能もあり、よりご家庭に合った使い方ができると言えるでしょう。

「ライブラリー」と呼ばれるカードが収納されているエリアから、良く使うカードを自分の「ページ」というエリアに置いておくことができるため、毎回たくさんあるカードの中から探す、という作業をしなくて済みます。

1ページに12枚までのカードを置いておくことができ、無料版では2ページ分のスペースがあります。カードを入れ替えれば良いので、無料機能でも十分使えますが、ページ数を増やしたい場合は有料版が必要です(200円/1か月、または2,000円/1年)。

アプリはiOS版のみとなります。

保護者が絵カードを使うときの注意点

どんなにいいものも、その子によって合う・合わないは、もちろんあります。

あっという間に使いこなして、見違えるように楽になる場合もあれば、逆に「なんでそんなもの見せるんだ!」と拒絶される場合もあります。

この章では、そんなときにお母さんがどう対応をしたらよいかをお伝えします。

嫌がったら無理強いしない

せっかく時間をかけて用意した視覚支援グッズも、嫌がられたらお母さんはショックですよね。

ですが親が良いと思っても、嫌がっているところに無理強いは逆効果です。「上手くいかないな…」と感じたときは、まずは本人の意思を尊重し、確認しながら一緒に作るなど工夫してみましょう。

子供の好みに合わせよう

例えば同じ「トイレ」を表す絵カードでも、写真もあればイラストもあり、文字が添えられたものもある。カラーの絵もあればモノクロもある。

どのタイプが好みなのか、どのタイプが一番理解しやすいかは、その子によって様々です。

どれが気に入るか分からない場合は、一つずつ試してみて、気にいってくれたもの、効果があったものを使うのがよいと思います。

手間もかかるし、とても地道な支援になりますが、焦らず、気負わずにやっていきましょう。

なぜ発達障害の子に視覚支援が有効なのか

発達障害の子どもは、絵や映像、シンボルなどで視覚的に物事を理解することが得意な子が多いです。

「脱いだ靴は揃えようね」と口で言うより、

- 靴が揃って、並んでいる写真やイラストを見せる

- 靴を置く場所をテープで示す

のように、視覚への情報を渡してあげる方が行動に移しやすいのです。

発達障害のお子さんに見られる「視覚優位の特徴」を利用し、言語による説明だけでは受け止めきれない情報を視覚から補助する道具の一つとして、絵カードが使われています。

実際に様々な論文などでは、発達障害児に絵カードを使用する効果が研究され、報告されています。

視覚支援を使う場面とその効果の具体例

ここからは、特別支援学級に通う我が家の次男の事例をご紹介しながら、視覚支援の効果をお伝えしますね。

私たち親子が通っていた療育施設では、各部屋に大きな動物の顔のイラストが貼られていました。

待合室で待っていると、担当の心理士さんがパンダの絵カードを持ってきて、「今からパンダさんのお部屋に行くからね」と言って、パンダのお部屋に誘導します。これだけでも、以下のような効果がありました。

- 初めての場所でも、ついつい「パンダ」につられて移動してしまう

- 次回も「パンダのお部屋」と伝えられることで、自分の行く場所がわかる

- 他の部屋にいても「屋上」→「パンダ」というカードだけで移動がすんなりできる

療育施設に限らず、家庭や学校等の様々な場面で、サポートグッズとして絵カードを使ってきました。実際、次男がどのようなときに使い、どんな効果があったのか、3つの事例をご紹介します。

【事例1】初めての場所でも次の部屋に怖がらず移動できた(5歳)

就学前相談で、市のとある施設に行った時。

初めての場所だし、建物全体が暗くて無機質・・・。

親だけが面談するため、子どもだけ離れて別の部屋に移動しないといけません。

その時、支援員さんが息子にスッと1枚の写真を見せ、「今からこのお部屋にいこうね」と言いました。

息子はこの写真を見て、これから自分が行くところがどんなお部屋なのか理解できたのでしょう。喜んで、私達と離れることも嫌がらず、すんなり移動していました。

【事例2】見通しカードで夏休みの学童保育も笑顔で過ごせた(小1)

小学校入学後、初めて迎えた夏休み初日。

普段は1日の授業が終わると「学校」→「学童保育」という流れなのですが、その日は朝から1日学童で過ごしました。

初日が終わってお迎えに行ったら、先生から次男のその日の様子についてお話がありました。

- お昼の前ぐらいにリュックを背負って「ママはまだ?」と泣いていた

- 午後も何度か同じように泣いていた

- 最後はTシャツを脱いで、タオルをくわえて落ち着いた

朝、口頭で「今日はお弁当持って、1日学童だよ」と伝えただけだったので、こうなるのは当然といえば当然でしたが、通い慣れているところなので、大丈夫だと思っていたのです。

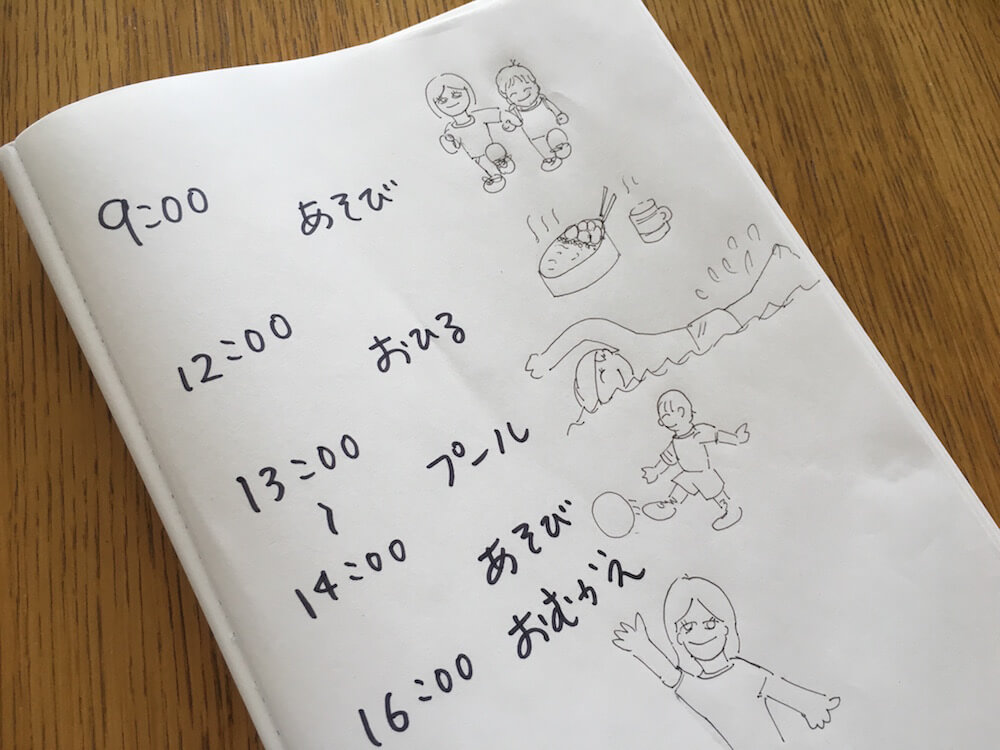

先生からは「誰が何時にお迎えなのかなど、1日の流れがわかるメモを書いてきてほしい」とお願いをいただきました。

そこで翌日、この1日の流れの見通しを、字だけでなく絵でも描いてみたら、翌日は全く泣かないで1日過ごせたそうです。

学童の先生方も、その効果に大絶賛。

この日は学童を途中で抜けて、学校の水泳に行く日だったのですが、張り切って行けたと聞きました。

【事例3】1日の流れを理解し授業中に落ち着きをなくすことがなくなった(小1)

夏休みが終わり、入学後の緊張感もなくなってきた頃。

授業中に落ち着かなくなることがあったそうです。

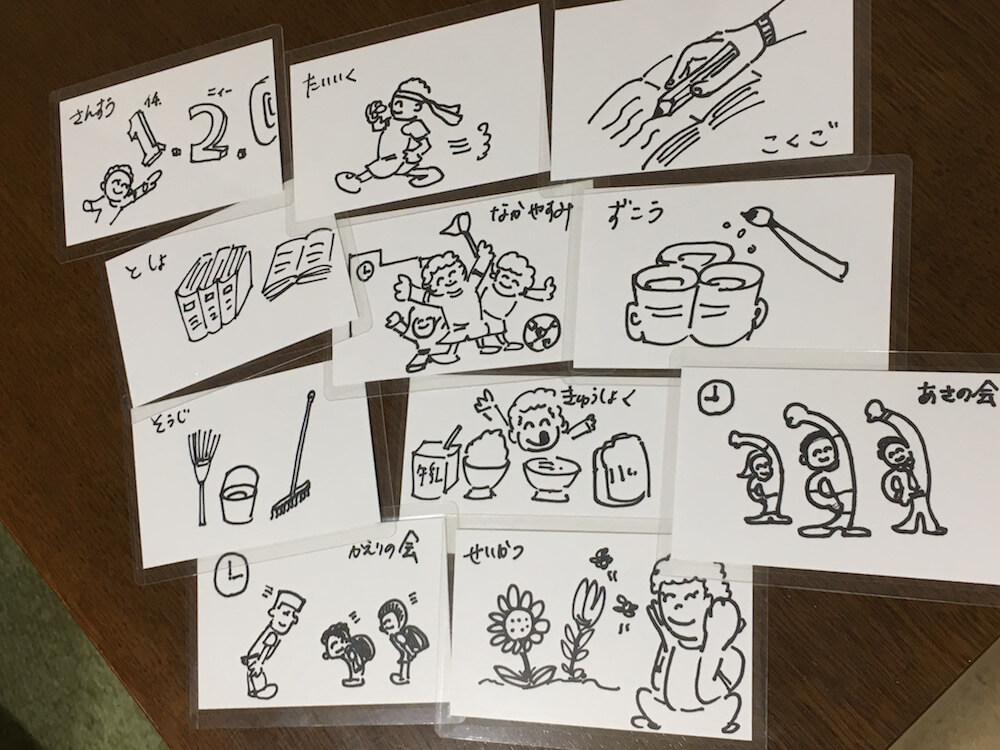

懇談会のときに、普段使っている見通しボードを見せてもらいましたが、「あさの会」「きゅうしょく」等、すべて文字でした。

先生とも相談し、文字が読めない息子用に、このようなカードを作って学校で使ってもらいました。

後ろにマグネットをつけて、ボードに貼ってもらったところ、1日の流れが理解できたのか、時間ごとに右往左往することなく落ち着いて1日を過ごせたそうです。

何より、「帰りの会がいつなのか、終わりを理解することが安心感につながっている」と、先生からご報告いただきました。

絵カードの使い方と一緒に、発達に凸凹のある子への支援について広く学びたい方へ

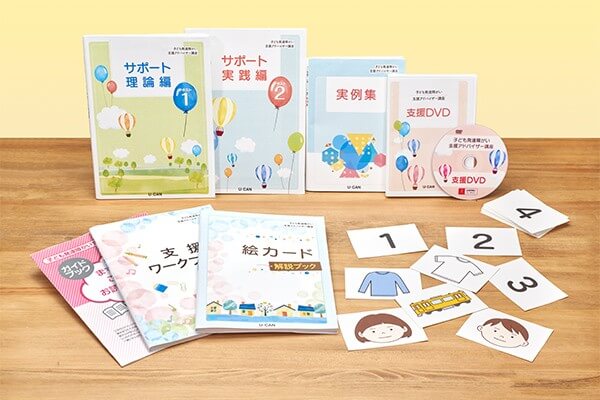

「絵カードの使い方をもっと知りたい」「絵カード以外の支援方法も学びたい」という方には、発達凸凹アカデミーが生涯学習のユーキャン様とコラボしてできた「子ども発達障がい支援アドバイザー講座」がお役に立てます。

当アカデミーの講師でもある、浜田悦子先生が執筆したこの講座では、絵カードによる支援法もカリキュラムに含まれており、付属の絵カードと解説ブックを使って、すぐに支援を始めることができます。

実は、講座開発にあたり、浜田先生が最も力を入れた教材の一つが絵カードでした。

2,000人以上の発達障害の子どもの指導経験を持ち、発達に凸凹のある子を知り尽くしている浜田先生だからこそ、作れたこの絵カード。髪の毛や表情、服の色や形等、こだわり抜いて作り上げています。

大人が良いと思って作った絵カードでも、実際に使ってみると子どもの反応が悪い、ということは珍しくありません。そんなときはぜひ、浜田先生こだわりの絵カードを役立てください。

「通信講座には不安がある」「実際に話を聞きながら、子供の発達や自分にできることを知りたい」という方には、浜田先生が開発した、当アカデミーの1日3時間で受講できる「子どもの発達支援講座 効果的な支援策」もおすすめです。詳細はこちらをご覧ください。

まとめ

親にとって視覚支援グッズを用意するのは、非常に面倒でもありますよね。

でも一度用意してしまえば、毎日のイライラがあっという間に解決してしまうこともあります。

何より、見通しがつくことで、子どもが楽になれる可能性が高まります。

ここでは「手作り」「市販品」「アプリ」とご紹介しましたが、ほかにも種類や方法、やり方はあります!

最初からうまくいかなかったとしても、親子で一緒に、最適なものを見つけていけることを願っています。