発達に凸凹のある子どもの日常生活の悩みは様々ですが、うちでも外でも毎日やらなくてはならない『お着替え』問題。

発達凸凹っ子の着替えの悩みは、お子さんにとって本当にいろいろです。

筆者も、ADHD長女とアスペルガー症候群の次女を育てる母親として、子どもが小さい時はお着替えにとても苦労しました。

- うまく着られない

- 着替えを嫌がる

- 同じものをずっと着ている・・etc

そんな着替えの悩みについて、発達凸凹の子どもならではの特性を理解しながら、解決方法をご紹介していきます。

毎日のイライラが、1つでも減ると嬉しいです。

よくある着替えの悩み

うまく着られない

- 前後を間違える

- ズボンの片方に両足を突っ込む

- 裏返しに着てしまう

- ボタンをとめられない

- ボタンをずらしてとめてしまう

- チャックがしめられない

etc・・・

たまになら可愛い失敗で済むけれど、何度教えてもうまくできないとなると、親の方もしんどくなってしまいますよね。

気が散って着替えに集中できない

テレビから離れない、着替えの途中で別のことを始めてしまう・・

そんなお子さんも多いでしょう。

声をかければ着替え始めるのだけれども、ゆっくり過ぎて、いつまでかかるかわからない・・・なんてことも。

着替えを嫌がる

服が気に入らないわけではなさそうなのに、いつまでも同じ服にこだわり続けたり、着替えが嫌!という理由で、お風呂や外出を嫌がるお子さんもいます。

どうして着替えがスムーズにいかないの?

それでは、どうしてこのような状態になるのでしょうか?

様々な視点から、子どものできない理由を客観的にみていきましょう。

発達凸凹の子の特性(不器用さや認識力など)

発達障害の子どもの中には、手先が不器用だったり、認識力が弱い子もいます。手先が不器用な子の場合、着替えという行為は大人が考えている以上の大仕事です。

ひとことで「着替え」といっても、

- 服の上下の理解

- 服の表裏の理解

- かぶる

- 袖を通す

- ボタンを留める

- 片足ずつ入れる

- お尻まであげる・・・・

など、

分解してみると、実はやることがたくさんあります。どこか1つにつまずきがあると、その後のすべてができなくなることも。

”とても大変なことなんだ”ということを、まずは理解してあげましょう。

楽しくないものになっている

そもそも服を着ることが苦手なお子さんにとって、着替えは楽しい作業ではありません。

着替えが苦手な子どもは、着替えるたびに「失敗」を積み重ねることになります。

その結果、

着替え=楽しくない

そんな気持ちが根付いてしまいます。

当然、楽しくないから集中力が持つわけはありません。

着替えている途中で気になることがあれば、当然意識はそちらを向いてしまいます。

さらに、

着替えの最中にお母さんがじっと見ていたり、何となくイライラしている様子が感じられたり、「早く着替えて!」と言われたりしたら・・

ますます委縮して、何もできなくなってしまうこともあります。

こだわり

服に対するこだわりが強く、一度気に入った服を着てしまうと、着替えるのを嫌がるお子さんもいます。本人の中では、

気に入った色や形、服のサイズというものが決まっていて、そこから外れるものに着替えることを渋ります。

ある程度の年齢になれば、自分でそのこだわりを言葉で表現することができますが、まだ小さいお子さんは、そのこだわりについて、うまく自分で大人に伝えることができません。

大人からすると

「どうして着替えてくれないの!」

「どうして同じ服ばかり選ぶの!」

戸惑うばかりですよね。

そもそも関心がない

逆に、びっくりするくらい服に関心がない子どももいます。寝間着のまま出かけようとしたり、裏返しになっていても、前後が違っても、全く気にならない。

だから着替えという動作そのものは、おっくうな作業でしかない・・なんてこともあります。

ボタンの掛け違えなど、気にもしません。

感覚過敏

発達凸凹な子の中には、肌刺激に強いストレスを感じてしまう感覚過敏の子も多くいます。服に対するこだわりが強い子の中でも、色や形など見た目ではなく、

- 生地(素材)

- 着心地

- フィット感(ゆるゆる、ピッタリetc)

大人にはわからないような、微妙な繊維の違いが気になる場合もあるのです。

大人でも、セーターのチクチクした感じが嫌な人もいれば、化繊のものが苦手だったり、首がしっかりとつまっている服や、ピッタリとしたタートルネックのほうが落ち着くとか、静電気が気になってスカートが履けない・・という方もいますよね。

感覚過敏がある子どもの場合、大人にとってのチクチクは、針で刺されたような感覚といっても過言ではありません。

また、タグが嫌!という子どももいます。

何度言っても肌着やTシャツを裏返しに着てしまう子で、実は生地の縫製部分が肌に当たるのが嫌だった、タグが首に当たってチクチクするのが嫌だった・・ということもありました。

お子さんの発達段階によっては、自分のそういった気持ちをうまく伝えることができず、「着替えを嫌がる」という行動で示していることもあります。

今すぐできる!7つの解決策

そんな発達凸凹ちゃんの着替え問題。

毎日のことなので、親子ともどもなるべくストレスをなくしたいですよね!

以下、いくつか解決策をご紹介します。

もちろん、お子様の年齢や発達に応じて違う部分もあります。これ!というものを、1つでも取り入れてみてくださいね。

1,大人側が気持ちを切り替える

まず、お母さん自身が「ちゃんとお着替えできるように教えなきゃ」という気持ちを、思い切って捨ててしまいましょう。

スムーズにいく子と苦手な子を比べることに、意味はありません。

幼稚園や保育園では、先生が手伝ってくれるから完璧でなくても大丈夫!

小学1年生も、体育の着替えなど担任の先生に伝えておけば、ある程度は手伝ってくれます。

子どもができないと、

『親がちゃんと教えてない』

そんな風に後ろ指さされるような気がして、怖いですよね。

また、

『子どもができないとかわいそう』

そんな親心もありますよね。

だからといって、家で特訓してできるようになるかというと、そうでもありません。

むしろ強制や訓練が逆効果になることも。

お子様の様子に合わせて、

『小学校◯年生になるまでにできればいいかな〜』くらいの気持ちでいると、親子ともストレスなく過ごせます。

2,環境を見直す

お着替えの時は気が散らないように、テレビも消して、集中を促してみましょう。

途中で別のことを考え始め、服を持ったままぼーっとしてしまう子もいると思いますが、声掛けをして親が手伝ってでも、とにかく「一度着替えを始めたら最後まで着替える」習慣を心がけるとよいでしょう。

お子さんによっては、

着替えの手順を描いたカードや表を用意し、一緒に確認しながら進めていくことも有効です。

3,ボタンは無理して使わない

ボタンについては、手先が器用になるまで使わなくてもいいんです。

ボタンが留められないことで、着替え自体が嫌になってしまうこともあります。

普段はかぶりの服と、ゴムのズボンやスカートで十分です。

幼稚園などのワイシャツのボタンは、成長のスムーズなお子さんにとってもなかなかの難問です。

しかし、

『園や学校で困っている』

『家で練習してくださいと言われている』

など、どうしても必要な場合もあります。

その場合は、着替えという行為の中で練習や訓練するのではなく、遊びの中で身につけていくといいでしょう。

手先の練習に有効なのは、

- 紐通し

- ボタンのついた玩具で遊ばせる

- ゆるい洗濯ばさみを指先でつまむ遊び

- 貯金箱にコインを入れる遊び

といったものです。

市販のおもちゃでも、こんなものがあります。

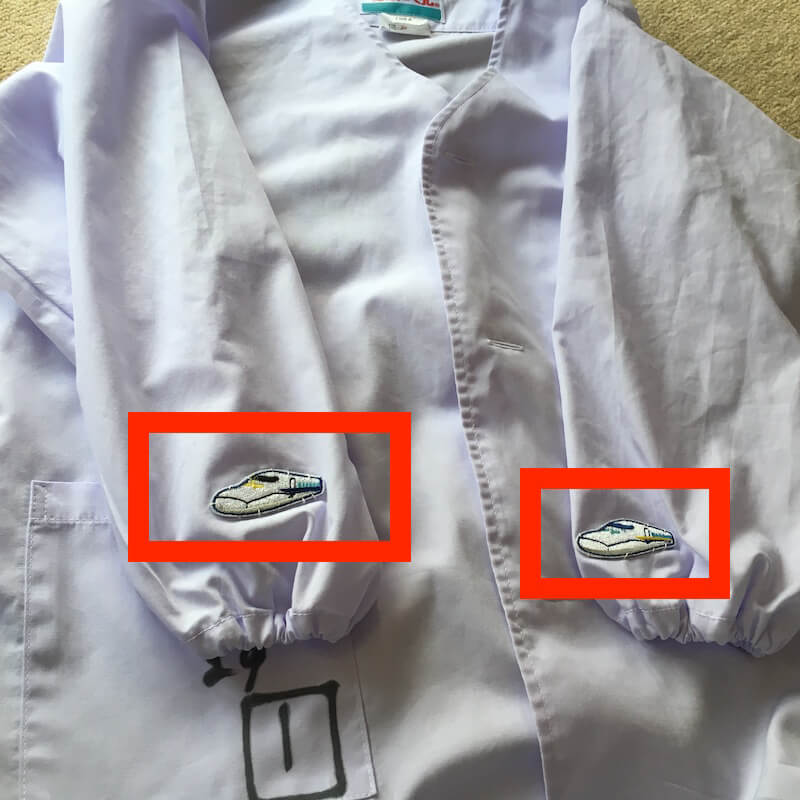

4,服にワッペンをつける

服の裏表や前後が分からなくなってしまうお子さんの場合、服自体に工夫しましょう。

服の前にプリントで模様がある服だと、かなりわかりやすいと思います。

手元にあるものにまったく注目しない、興味のないものが視界から失せるお子さんの場合は、触ってわかるワッペンなども手助けになります。

例1)給食のかっぽう着

給食の時に着るかっぽう着は、全体が真っ白。袖があるため、脱いだ時裏返しなることが多く、次に着る時に裏表がわかりづらくなります。

もちろん先生の許可が必要ですが、可能であれば好きなモチーフのワッペンをつけさせてもらいましょう。

例2)体操着

体操着もシンプルなので、1年生のうちは前後がわかりづらい場合もあります。

”前がこっち”という目印をつけてあげます。

お子様の好きなモチーフにしてあげることで、苦手なお着替えも楽しい時間になるかもしれません!

例3)持つ場所を示す

大人にとっては当たり前すぎて気づかない、思わぬところでつまづいている場合もあります。

例えば、

『服を着る時に最初にどこを持つか?』

首や袖を持ってしまい、どこに何を入れていいのやら混乱してしまう子どももいます。

そのような子には服の左右裾に印をつけ、「ここを持って、着るんだよ」と教えます。

*画像の、黒丸のところに印をつけ、手を添える目安にする。画像の服は首元にリボンがついているため、頭を通す際に手を添える目安にもなる。

ほんの小さなことが、子どもにとって大きな手助けになる場合もあるのです。

5,声のかけ方を工夫する

服を持ったまま固まってしまうお子さんの場合は、「しるしはどこかな?」の声掛けで着替えをスタートし、「ワッペンは前かな、後ろかな?」と言いながら着替えを進めさせる、といった風です。

頭を通す時、袖から手を出す時などは、

「頭を出して!」「手を出して!」と言うよりも

「お顔を、いないいない、ばぁ!」

「手を、いないいない、ばぁ!」

などと、子どもが飽きてきたタイミングで少し遊びを加えてやると、うまく誘導されてくれるお子さんもいます。

6,苦手をチェックして取り除く

感覚過敏のお子さんの場合は、実際に生地を触らせたり、気に入ってきているものをチェックしたりして「どういう服なら大丈夫か」を見極めないといけないところ。

感覚の違いは、お子さんによって様々。

縫い目が当たらないよう裏返して着る綿素材でないとダメな子もいれば、セーターのチクチクや、タートルネックがダメなだけの子もいます。

基本的には、生地と、身体を締め付けない大き目サイズの服を選び、縫い目やタグが肌に当たらないように工夫してあげてください。

きつめのゴムにも注意です。

7,割り切る

せっかく買ってきた服を子どもが嫌がって着ない・・・

親としてはショックですよね。

また、デザインが気に入ってるからどうしても着てほしい!!

そんな思いもあるでしょう。

しかし、無理させて怒ってしまうぐらいなら、思い切って割り切ってしまったほうが、ストレスが減る場合もあります。

- セーターなどはあきらめて、寒ければ重ね着で対応する。

- デザインにこだわらない。

- 多少高くても、着てくれる服を買って長く使う。

- 下着は裏返しに着てもいいんだと割り切る。

- 気に入った服があれば色違いなどでまとめ買いする。

「子ども服」に対する親の希望としては、

安いものを大量に買って着回したい!

なるべくキレイに着てリサイクルしたい!

輸入ものをネットで安く手に入れたい!

デザイン性のあるもので可愛く着飾りたい!

そんな思いがありますよね。おしゃれなママなら特に、自分自身のこだわりもあるはずです。

また、

寒い日はコートを着る

家の中でも常に服を着る

そんな常識も、発達凸凹ちゃんにとっては窮屈な場合があります。

『お家の中だったらパンツ1枚でも、まーいっか』

そんな親の心の持ちようを変えてしまうことが、解決策の1つだったりします。

我が家の事例

うちの場合は、長女(ADHD優勢の発達障害)が、全く着替えのできない子でした。

そもそも、服をきちんと着ることに何の意味も見出していない様子で、母である私が服を着替えさせている最中も勝手に歩き出したり、服を引っ張って着替えを阻止したり・・・。

たまに自分で着ようとしてると思えば、裸のままズボンをかぶって遊んでいるだけだったり。

ようやく少しずつ自分でできるようになってきたかと思えば、服の裏表や前後ろに、まったく頓着しません。

そして、「そのまま外出する!」と言って勝手に飛び出したことも。

風呂上りや毎朝の着替えが、私は苦痛で仕方ありませんでした。

なんとか幼稚園に入るまでに、せめて体操服くらいは、自分でかぶれるようにしようと思っていました。

幼稚園入園前、その長女を保育園の一時保育に預ける機会がありました。

そこで長女は、自分と同じくらいの年齢の子どもたちが、自分できちんと服を着替えている姿を見て、幼心に衝撃を受けた様子でした。

それからは、

本当に少しずつですが、自分でちゃんと着替える努力し始めたのです。

すぐに飽きて別のことを始めるのは変わりませんでしたが、

「他の子と同じように自分も着替えよう」と思い始めてくれたことは、大きな一歩でした。

親がいくら言ってもダメな時は、

他の子どもが実際にやっている姿を見せることも、子どもによっては有効なのかもしれないなと思いました。

何がきっかけになるかは、わからないものですね。

まとめ

多くのお母さんが、子どもの着替えに頭を抱えています。

まずは、こんなものなんだという、いい意味でのあきらめをお母さんが持ってもいいのではないかと思います。

服が裏表だって、

ボタンがうまくかけられなくたって、

長い人生のすべてが決まってしまうわけではありません。

ひっかけて危ない部分だけは何とかしてやって、家にいる間はどんな格好でも問題ありませんよね。

「今日はこんな風に着ていたよ」

と写真を撮るくらい、お母さんが余裕の気持ちでいられるといいですね。

そのかわり、お子さんが何か一つでも上手にできたらできて当たり前ではなく、

小さな「できた」やがんばったことを、思い切り褒めてあげてくださいね。

成長するにつれ、だんだんとできるようになってきます。

そのころには、できなかったことさえ、いい思い出になる時がきますよ。

~この記事を書いた人~

ADHD長女と、アスペルガー症候群の次女を育てる母親。 本人も、二次障害のチックと強迫性障害に長年苦しめられてきた当事者。