「子どもが引き算に苦手意識を持っていて、自信を失いかけている…」

「計算カードが思うようにできなくて、落ち込んでいる」

発達の偏りがあってもなくても、お子さんが就学すると、新たに出てくる学習の悩み。我が子が自信を無くさないよう、上手にサポートしたいと考える親御さんも多いのではないでしょうか。

この記事では、算数の引き算につまづく原因や、家庭でできるサポート方法をお伝えしています。

お子さんの「分かった!」が少しでも増やせるよう、実際に役立ったアイテムも紹介していますので、ご参考にしてください。

引き算学習で見られるつまづきポイントとその原因について

お子さんが引き算に苦手意識を持っている様子に気付いたら、まずは、どこにつまずいているのか?を探る必要があります。つまずいているポイントから、原因になっていそうなことを考え、一つ一つ対処していきましょう。

発達障害のあるお子さんの場合は、苦手の原因が多岐に渡っていたり、一般的ではない点にあったりすることもあります。時間をかけながら、ゆっくりサポートしていきましょう。

この章では、引き算学習でよくある悩みから、つまづきの原因を考えていきます。

繰り下がりのない引き算が苦手

繰り下がりのない引き算でつまずいている場合、数の概念の形成が十分でないのかもしれません。

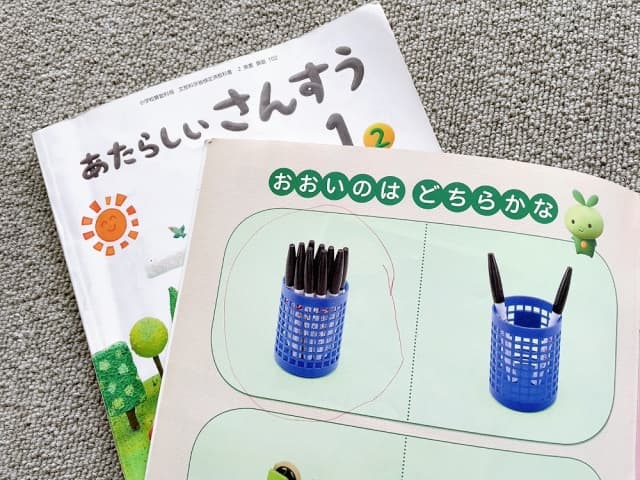

小学校の算数では、「数とはなんなのか?」を学習して数の概念を育ててから、足し算・引き算へと進みます。そのため、概念の形成が不十分だと、その後の計算学習でつまずいてしまうのです。

小学1年生の教科書では、足し算・引き算の前には、以下のような項目があります。

- 1から10まで数えられるか

- 1から10までの数が「いくつといくつにわかれるか」が分かるか

- 10から20までの数が数えられるか

- 10を一つのかたまりとして捉え、「10と2で12」のように数えられるか

まだ理解があやふやな様子があれば、一緒に教科書を復習するなど、サポートしてあげるのが良いと思います。

繰り下がりのある引き算が苦手

簡単な引き算はできるけど、繰り下がりがあると分からなくなってしまう場合、つまずきの原因は何が考えられるでしょうか。

この場合も、まずは数の概念がしっかり育っているかを確認しておきたいですね。必要な場合は、前述したように、数の概念の復習をサポートします。

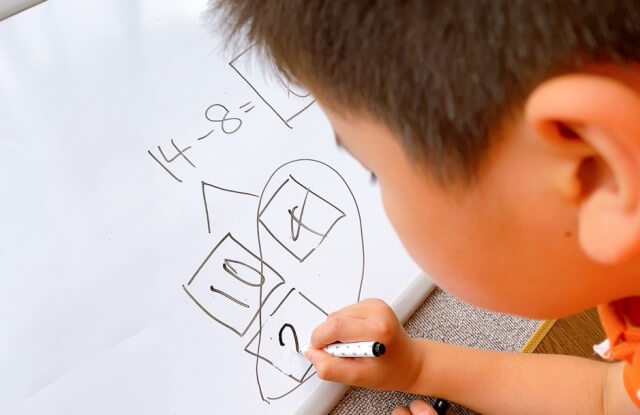

ルールの理解につまずいているケースも考えられます。1年生は「さくらんぼ計算」と呼ばれる計算方法を習いますが、引き算でこの方法を使うときに、混乱してしまうことがあります。

この場合は、計算手順を一つ一つ説明して、理解の定着をサポートしていくと良いでしょう。必要に応じて、計算手順をその子が理解しやすいレベルまで、細かく分けてあげるのも一つです。

さくらんぼ計算につまずいた1年生の体験談

小学1年生の男の子。さくらんぼ計算を使った引き算でつまずく。

「2桁の数字を10と端数に分け、10から引き算して、残った数と端数を足す」という計算手順のため「なぜ引き算なのに足すのか?」と混乱していました。

家庭で具体物を使いながら、計算手順を一つ一つ説明してサポート。具体物があると解けるけど、数字だけになると「12を10と2に分ける」という手順がどうしても難しく感じるようでした。

その後、クラスメイトに「1の位の数字を手で隠す」という方法を教えてもらい、「12の2を手で隠して、10と2に分ける」ということをするようになり、数字だけでもスムーズにさくらんぼ計算ができるようになりました。

大人だけでは支援しきれなかったのですが、友だちに助けられ、学習を乗り越えられました。

文章問題の意味が理解できない

文章問題は、問いの意味理解も必要ですし、単純な計算よりも頭を使いますよね。文章問題が苦手な場合、考えられる原因はいくつかありそうです。

- 語彙数が少ないため、引き算に結び付けられない

- 語彙を知っていても、正しく理解できていないため、引き算に結び付けられない

- 文章問題を頭の中でイメージすることが苦手

- 文字を追い、読むことが苦手、嫌い

家庭でできることとしては、引き算につながる語彙や文章にたくさん触れること。それと並行して、言葉の正しい意味理解ができるようなサポートも役立つでしょう。

文章を読むことが苦手なお子さんの場合、読みやすくなる方法を考え、一緒に試していくこともできます。例えば、「文字に指を添えながら読む」「定規を添える」「紙を折って読む行に添えながら読む」等々。お子さんが無理なくできる方法が見つかれば、取り入れていきます。

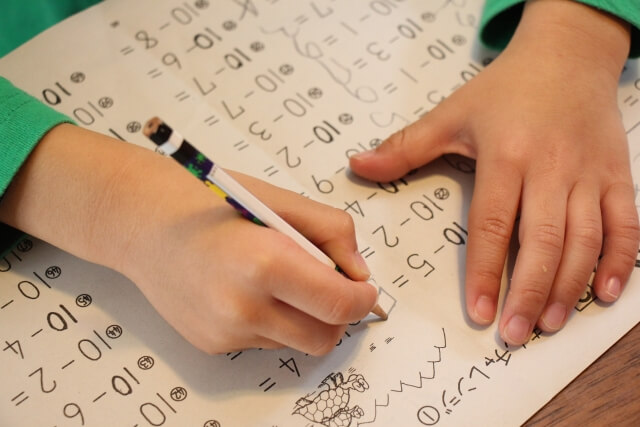

計算カードがプレッシャー

1年生の足し算・引き算の学習で必ず使う計算カード。「〇秒以内でできたら合格!」といった目標を掲げられるため、これがプレッシャーとなり、計算カードのときだけ答えがスムーズに出せず、苦手意識を持ってしまう子もいます。

この場合、プレッシャーを取り除けるような言葉がけをしていきましょう。お子さんのタイプにもよりますが、「あなたの普段の頑張りを見ているよ」「それでいいよ。大丈夫だよ」といった言葉や態度を常に伝えてあげると、安心して取り組めると思います。

「できなくて悔しい」「悲しい」という気持ちには共感し、お子さんができていることにも目を向けながら応援できるといいですね。

引き算のつまづきポイントを乗り越える方法

では、具体的にどのようにサポートしていけば、引き算のつまずきを乗り越えられるでしょうか。この章では、家庭で取り組める方法をご紹介します。

数を実感できるように絵や具体物を使う

一つ目は、数を絵や具体物で見せながら学習をサポートする方法です。

小学1年生では、ブロックやおはじきなどを使って数の学習をします。これは道具を用いることで、数を実感し、納得しやすいからですよね。実感しきれていないと、数字を見ても頭の中でイメージ化しにくいかもしれません。

実際に、長く子どもの教育に携わっていた方の話によると、「100-1」ができなくても、「100個のミカンから1つ取って食べたら残りは?」と聞くと、すぐ答えが出ることもあるのだそうです。

食べ物やおもちゃ等、家庭内にあるものを使って、数を数えたり、計算したりする時間を作ってみましょう。その際、数字も一緒に見せることで、イメージと数が結び付き、定着に繫がるのではないでしょうか。

また、お金を使って数に触れる体験を積むことも、引き算学習に役立ちます。子どもの頃、100円玉を持って計算しながら駄菓子を買った経験、皆さんあると思います。お店で計算しながらの買い物体験は、家庭ならではの学習方法です。

引き算につながる語彙に触れる

二つ目は、色々な言葉から引き算に触れる経験を積むことです。

「〇個あげました」「〇人降りました」「〇羽飛んでいきました」のように、引き算に繫がる言葉を使って、学習をサポートします。

様々な語彙が「引く」に置き換えられることを学ぶ中で、引き算のバリエーションが広がり、文章問題の理解につながるのではないでしょうか。

親子で問題を出し合うのもおすすめです。自分で問題を考えることで、よりしっかりとした理解につながりますし、いつも答えるばかりの自分が、大人に問題を出すこと自体が新鮮で、楽しく学習に取り組めるかもしれません。

絵本の読み聞かせ、なぞなぞやカルタのような言葉を使う遊びを通して、普段から様々な語彙に触れていくことも、家庭でできるサポートの一つですね。

計算カードは子どもに応じて応援

「〇秒で計算カードができるように!」と目標を設定することは、決して悪いことではありませんが、子どもによってはその目標が合わないこともあります。

苦手意識を持っている子の場合、学校で設定された目標に親が囚われていると、上手くいかないこともあります。学校の目標は「できたらいいよね」という数値だと捉えておくと良いです。

誰と比べることもせずに、お子さんの様子に合わせて応援していきましょう。

- 「頑張ろう!」と声をかけられてやる気になる子

- 「ゆっくりでいいよ」と言われて安心して取り組める子

- 「体を揺らしながらやってみよう!」と学校ではできない方法で前向きに取り組める子

様々な応援の仕方があります。

我が子がどんなタイプなのか観察し、色々な関りを試しながら、計算カードを乗り切りましょう。

引き算が苦手な子の学習に役立つアイテム3つ

絵や実物素材を用いると数を実感しやすく、引き算の理解に役立ちます。この章では、引き算学習に便利なアイテムを3つご紹介します。

①同じ形で揃えたブロックや消しゴム

食べ物や動物の形をした消しゴムは、子どもの興味を引きやすい見た目もあって、学校で使うブロックやおはじきよりも楽しく学習できます。おもちゃで遊ぶような学習体験は、記憶にも残りやすいのではないでしょうか。

実際に自分で見て触ることで数を実感でき、答えも出しやすく、「できた!」という体験を積み重ねるのにとても役立つアイテムです。

②絵カード

絵カードも引き算学習に役立ちます。同じ絵柄のカードを何枚か用意しておけば、消しゴムと同じように、イメージを目にしながら引き算問題に取り組むことができます。

絵カードは、絵を描くことが苦手でも、無料素材を使って作成できます。こちらの記事では、絵カードを簡単に作成できる無料サイトやアプリも紹介していますので、ご参考にしてください。

③そろばん

百玉そろばんも計算学習に役立つアイテムの一つです。一段に10個の玉が並んでいるため、10のかたまりを捉えながら数を学ぶことができます。

百玉そろばんはメーカーごとに玉の配色が異なり、お子さんによっては、配色が計算学習に影響することがあるかもしれません。細かいことですが、「我が子が集中できそうなそろばんはどれかな?」という点も、少し意識して選んであげると良いと思います。

百玉そろばん選びの体験談

小1の男の子。一段分(10個)の玉が、5個ずつ2色に色分けされた百玉そろばんを使いましたが、色が違うことが気になってしまい、活用しにくかったという経験をしました。うちのように色が気になってしまう子には、1段すべてが同じ色のそろばんの方が良かったかもしれません。

子どもが自信を持ち続けられるような学習支援を

引き算が苦手になっているのは、お子さんのせいでも、先生のせいでも、親のせいでもありません。

周りに追いつこうと焦ってしまう親御さんもいらっしゃると思いますが、子どもの学習を客観的に見て、つまずきに気付くことは難しいものです。

なぜならわが子の勉強を見る場合、「どうして(できない)?」、「なぜ(できない)?」と、感情が先走ってしまいがちだから。

焦ったり、叱ったり、強制したりせず、気付いたときから、できることをサポートしていきましょう。

親はつい、苦手な部分に目を向けがちですが、得意なところに目を向け伸ばしていくことも、とても大切です。

得意が伸びると、苦手な部分が引っ張られるように伸びていきます。苦手の底上げだけでなく、得意にも注目して、子どもたちを応援したいですね。

まとめ

勉強に苦手意識を持っていることに気付いたときは、何につまずいているのかを確認し原因を探ることで、適切な学習支援方法を見つけやすくなります。

ハードルを下げて、子どもに合ったペースで進められるのが、家庭学習の良いところです。

お子さんが「分かった!」「できた!」という体験を積み重ねられるよう、理解しやすい方法を一つずつ試し、焦らずにサポートしていきましょう。

「できたね!」「その調子!」と、お子さんが自信になる言葉を掛けながら、ご家庭でじっくりと学習支援ができることを願います。